忌日拜拜:現代『做忌』,讓思念不再是眼淚,而是暖暖的回憶

忌日指的是人過世後的那一天的「紀念日」,第一個週年稱「對年」,除了準備供品祭拜外有些人會請法師誦經將功德迴向給往生者,此後每年的這一天親人都要舉行忌日拜拜,旨在緬懷已故親人,表達對他們的思念與敬意,台灣人稱「做忌」。

雖然「做忌」的儀式以緬懷逝者為主,但其實不一定非得是悲傷沉重的氛圍!現代人更傾向於以「溫暖回憶」來代替「沉痛哀悼」,甚至會融入創意元素,讓這一天變成一家人共同回顧美好時光、增進感情的特別日子。

忌日拜拜的「新潮玩法」

1. 「阿公/阿嬤最愛吃」美食趴

傳統供品多是三牲四果,但現在更多人會準備 「逝者生前最愛的食物」,比如:

愛喝咖啡?擺一杯冰美式+蛋糕。

喜歡炸雞?直接供上肯德基全家餐。

生前愛小酌?放一瓶他最愛的啤酒或高粱。

「供品變聚餐」:拜完後全家一起享用,邊吃邊聊逝者的趣事,讓忌日變成「美食回憶日」。

2. 「數位化追思」超方便

線上祭拜:如果家人無法到場,可以開視訊直播一起參與,甚至錄製短片播放。

電子相簿回憶:用平板或電視輪播逝者生前的照片、影片,搭配他最愛的音樂,溫馨又感人。

雲端燒金紙:環保又方便,有些廟宇或網站提供「虛擬金紙」服務,心意不減還能減少空污。

3. 「做忌」變「家族聚會日」

「故事分享大會」:每人準備一個關於逝者的有趣故事,比如阿公以前怎麼追阿嬤、老爸的搞笑糗事。

「手作紀念物」:一起製作回憶冊、種紀念樹,或寫卡片燒給先人,讓儀式更有溫度。

「延續逝者興趣」:如果逝者愛唱歌,就播他的拿手歌大家一起唱;如果愛旅行,家人可以計畫一趟「懷念之旅」。

忌日是紀念已故親人逝世的日子,在這一天舉行拜拜儀式,目的是表達追思與懷念。不同地區和家庭可能有細微差異,但基本流程和注意事項如下:

一、祭拜時間

通常在當天早上進行:大多數家庭會選擇在忌日當天的早上拜拜,象徵對亡者的尊重與慎重。

若無法在當天祭拜,可提前1~3天,但不可推後。

二、祭拜地點

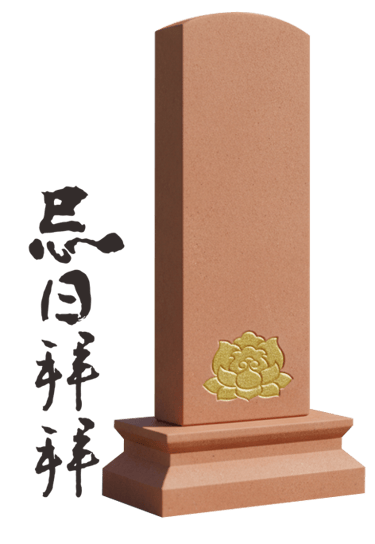

家中祖先牌位前:若家中有設祖先牌位,則多數會在此進行祭拜。

墓地/塔位(納骨塔):有些家庭會選擇到親人安息的地方進行掃墓與祭拜,特別是較注重傳統的家庭。

寺廟、祠堂等場所:若無設牌位,也可以選擇至公廟、佛寺請法師誦經,進行追思儀式。

三、準備供品

三牲或素食:一般供品會準備三牲(雞、魚、豬肉),若家中吃素則可改為素食類供品。

水果:選擇當季新鮮水果數種,象徵圓滿與誠意。

飯菜湯羹:飯一鍋,家常菜數樣,可依照亡者生前喜好準備,讓祭拜更具溫情。

茶水:3杯。

酒:7、9或11杯。

碗、筷:酒供幾杯碗筷就擺幾個 ( 雙 )

鮮花:表示慎終追遠之意。

紙錢:刈金、大銀 ( 標配 )。其它如往生錢、冥幣、蓮花、金銀財寶或紙紮用品等可視需要敬奉。

其它:各式包裝食品飲料。

以上內容需結合家庭傳統和當地習俗調整,核心是誠心緬懷。如有特殊信仰或民族習俗,建議諮詢長輩或宗教人士。